紙の書籍や雑誌の市場が縮小する中で、改めてその価値や位置付けを見直すべき存在となっているのが電子書籍だ。電子書籍を起点とすれば、IP(知財)ビジネスの起点が定まり、環境変化への対応が容易になるなど、出版にこれまで取り込みにくかったさまざまなビジネスチャンスが生まれる可能性があるはずだ。【コンテンツジャパン代表取締役・堀鉄彦】

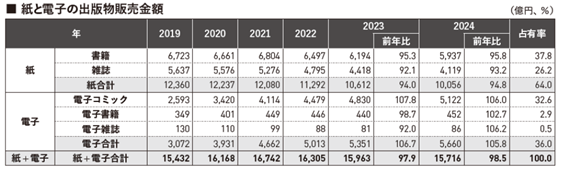

出版科学研究所の推計によると、紙と電子の数字を合算した2024年の日本の出版市場の販売金額は、前年比1.5%減の1兆5716億円。内訳は、紙の出版が同5.2%減の1兆56億円。電子書籍が同5.8%増の5660億円。電子と紙の差はまだまだ大きいものの、その差は急速に縮まりつつある。

紙の出版は、3年連続の前年割れとなり、書籍、雑誌ともに売上が減少した。特に雑誌は厳しい状況が続いており、月刊誌(ムック、コミックス含む)が同6.3%減の3494億円、週刊誌が同9.3%減の625億円。月刊誌の内訳は定期誌が約5%減、ムックが約2%減となった。

一方で、電子書籍市場は、全ジャンルでプラスになった。電子コミックが同6.0%増の5122億円、コミック以外の電子書籍も、書籍が同2.7%増の452億円、電子雑誌が同6.2%増の86億円と上向きに転じた。

出版科学研究所調べ

コミック中心に動く日本の出版市場

日本の出版市場の最大の特徴は、紙も電子も、コミックの占有率が非常に高いことだろう。出版科学研究所によると、24年のコミック市場は5年連続で過去最高を更新し、7000億円を突破。出版市場(紙+電子)全体におけるシェアも44.8%に達している。

同研究所がコミック市場の統計発表を始めた1978年に1841億円だった(コミック誌1386億円+コミックス455億円)コミックは、出版全体のシェアも15%にすぎなかった。50年のうちに占有率はほぼ3倍になった計算だ。

その傾向は電子出版においてさらに強まる。出版科学研究所の推定でも、電子出版市場における電子コミックの比率は、約90%(5122億円)を占めるまでになった。金額ベースでは直近5年間でほぼ倍増となっている。

インプレスの「電子書籍ビジネス調査報告書」の推計でも同様で、24年7月に発表された2023年度の電子書籍市場規模のうち、コミックは、前年度から448億円増加の5647億円(市場シェア87.6%)、文字もの等(文芸・実用書・写真集等)が同8億円減少の593億円(同9.2%)、雑誌が同17億円減少の209億円(同3.2%)だった。特に電子はコミックが市場のほとんどを占め、占有率はさらに高まるという傾向が続いている。

インプレス電子書籍報告書2024より

「電子書籍利用率の推移」インプレス電子書籍報告書2024より

多様なIPを横断的・有機的に管理できる基盤の整備

大手出版社は出版産業をIP産業として捉え直す動きを加速させているが、その起点としても電子書籍は重要だ。

KADOKAWA、講談社、集英社、小学館などは、海外展開の強化、AI活用戦略、デジタルファーストの推進などを進めているが、電子書籍を起点としたデジタルファースト型の出版戦略はその核になるものだ。

そんな中、グローバルな提携、紙書籍との一体的なIP戦略を広く展開し、電子書籍事業の価値を高めているのがKADOKAWAだ。年間約6000点以上もの新規IPを、主に出版起点で創出し、出版製造流通DXプロジェクトを通じ、デジタル印刷で書籍製造3000万部を突破するなど、IPファースト型のビジネスモデルを確立している。

24年12月には、カカオピッコマとの戦略提携を発表した。電子コミックマガジン「MANGAバル」を共同運営しつつ、強力な販売力をもつカカオピッコマのプラットフォームを活用することで、①電子書籍の流通量の増大を図り、同事業の拡大を目指す。そして②従来より得意としていた分野に限定せず、さまざまなジャンルにおいて創出しながら、作家の発掘・育成も推進し、新規IP創出力をさらに強化③メガヒット作品を生み出し、アニメ化や実写映像化を含め、自社によるメディアミックス展開を通じてIPの価値最大化を実現。その上で、提携戦略の強化により「IPのライフタイムバリュー最大化」を目指す方針だ。

KADOKAWAは、中期経営計画の最終年度の28年3月期に売上高3400億円、営業利益340億円の達成を目標として掲げている。メディアミックスの源泉として、出版・IP創出セグメントにおける新規IP数の増加を位置付けており、出版事業から創出する新規IP点数を7000点以上とすることを目指している。電子書籍を起点としたIP(ボーンデジタル)の創出を重点項目とし、ビジネスの成長を目指す方針。(電子書籍事業の拡大を)「グループ全体の長期的な成長を実現する上で最も重要な課題の一つと認識」しているのだという。

同社はIPごとの経営管理を出版業界でもいち早く導入したが、プラットフォームや流通チャネルが多様化している電子書籍事業だからこそ、そうした経営管理体制により、変化に柔軟に対応できる基盤を築いたことの意味は大きいはずだ。

電子出版起点のプラットフォームが生まれつつある「ジャンプ+」の世界

出版社発の電子コミックサービスの代表的な成功例と言われるのが、集英社の「少年ジャンプ+」だろう。同社が24年12月に公開した資料によると、サービス開始10周年を迎えた同年11月時点までの累計ダウンロード数は2900万、月間ユーザー数はアプリとブラウザを合わせて1200万以上。毎日70本以上のオリジナル連載マンガを更新し、年間約300本の新作読み切りも掲載しているという。

「ジャンプ+」は、『SPY×FAMILY』『怪獣8号』『タコピーの原罪』など、デジタルファーストのメガヒットをいくつも生み出している。デジタルファースト型の発想で生まれた、マンガビジネスのプラットフォーム化の成功例といえる。

「ジャンプ+」の強みは、コミックアプリの周辺に様々な関連アプリが存在し、「ジャンプ+」のエコシステムを支えるのにサービスが複合的に存在していることにありそうだ。全体として強力なプラットフォームサービスになっている。読者・作家・編集部・グローバル市場を巻き込む多層的な構造があり、さまざまな要素が循環する形が動いているように見える。

同社のホームページによると、新人発掘サービスである「ジャンプルーキー!」では、誰でもマンガを投稿できる環境を整備。ここで新人作家を発掘したうえで、編集部と二人三脚でコンペや読者フィードバックを重ねながら、連載獲得に向けて成長を促している。

「ジャンプ+」を中心に、従来の紙媒体を超える形での、「作家の発掘」「作家の成長」「作品のチューニング」「人気拡大」の4つの機能を軸に構築したプラットフォームとなっており、作家にとっては実践的なスキルを磨き、ヒット企画や人気キャラクターを生み出す力を身につけていく環境が用意されている。

「ジャンプ+」で公開された作品は、初回全話無料や「話売り」、SNSシェア機能など、デジタルならではのフレキシブルな施策によってプロモーションが行われる。

読者が気軽に作品に触れ、面白ければすぐにSNSで共有できるような仕組みが、爆発的な人気拡大を後押しし、「メガヒット」が生まれる仕組みができている。

電子出版×AIが生み出すさまざまな新市場

今後、大きな期待が寄せられるのが、「電子出版×AI」で生み出されるさまざまなサービスだ。

AI技術の活用は、電子出版物の制作を効率化するだけでなく、出版を起点にしたさまざまなビジネス展開をシームレスにできる起爆材となる可能性がある。

たとえば、AI音声技術による自動ナレーションは、従来高コストだったオーディオブック制作を大幅に効率化し、より多くの書籍を音声化できるようになっている。AppleやSpotify、GoogleなどもAI音声オーディオブック制作に本格参入しており、小規模出版社でも容易に、オーディオブックの同時発売ができるような環境が整いつつある。

電子書籍の読み上げ機能もさらなる高度化が期待されており、電子書籍市場との垣根はさらに低くなる可能性が高いだろう。たとえばKindle版の多くの電子書籍は、自動読み上げでオーディオブックとしても楽しめるようになっているが、電子書籍の市場規模拡大にも貢献する可能性があるのではないか。

音声のパーソナライズやインタラクティブ化が始まると、電子出版のコンテンツとの相互作用も予想され、コンテンツのあり方そのものにも影響を与えそうだ。電子書籍プラットフォームに組み込まれた、AIエージェントがサポートする読書というのも、そろそろ現実にでてきそうだ。

紙の書籍と電子書籍、オーディオブックなど、複数のフォーマットを統合的に展開し、読者に多様な読書体験を提供する世界は、電子書籍を起点にするからこそ容易に実現できるような気がする。

今後、課題のひとつとなってくるのが、紙書籍のマーケティングや流通との融合かもしれない。

書店の減少、流通インフラを支えてきた雑誌市場の縮小などを背景に、出版社・取次・書店の三位一体の流通構造に大きな危機が訪れようとしているが、電子書籍が紙のインフラを救う可能性もあるのではないか。

たとえば、20年に米国を起点に始まった独立系書店のためのネット書店インフラ「Bookshop.org」も電子書籍の販売に本格的に取り組み始めている。

「Bookshop.org」は、コロナ禍で店舗の売上が減少する中、米国の独立系書店の売上を下支えしてきたことが評価されてその勢力を拡大。英国やスペインなどでもサービスを開始している。この5月にはシンガポールの8つの独立系書店が参加する形で、「Bookshop.sg」がスタートしたばかりだ。

忙しい現場を抱える書店がネット書店を運営するのは不可能にも思われるが、米国などの独立書店はそれを受け入れ、現実に売上を伸ばしてきた。取り扱いメニューに電子書籍が加わることの価値は大きいのではなかろうか。

AI時代を迎える時代は、デジタルファースト型へのビジネスモデルが急加速する時代でもある。言い換えればまさに「電子書籍化」の意味、そしてその価値がこれまでよりはるかに重要になるのではなかろうか。