インタビュー「求められる方向へ絶えずフォーカスし続ける」

代表取締役社長・萩原誠氏に聞く

今年4月に創業100周年を迎えた萩原印刷。創業から一貫して出版印刷を手掛け、その印刷品質には定評があるが、同時にWebや動画制作など出版印刷以外にも力を入れており、いまは出版社のニーズに応えてすべての制作を自社で完結させる〝ワンストップサービス〟が強みだ。創業からこれまでの歴史、事業への思い、未来への展望はどのようなものなのか。代表取締役社長の萩原誠氏に話を聞いた。

堀口大學作品の印刷手掛ける

――創業までの経緯をお聞かせください。

私の祖父である創業者の萩原芳雄は、荷札製造所での勤務を経て、1921年に溝口印刷所に就職しました。23年に起きた関東大震災で神田や日本橋、芝の印刷会社がなくなってしまった影響から、新宿牛込界隈にあった溝口印刷所には仕事が殺到し、忙しい状況だったようです。

その頃に芳雄は玄文社の編集者である長谷川巳之吉さんと出会います。長谷川さんのレイアウトや装丁への細部にわたるこだわりをよく理解し応えるうち、信頼関係が生まれ、深い交流が続いたそうです。その後、独立して第一書房を創業した長谷川さんの勧めにより、音楽評論家の大田黒元雄さんから資金を借りて、25年に萩原印刷所を創業したのが始まりです。

100周年ロゴ

――創業してから経営は順調でしたか。

芳雄がこだわったのは、下請けではなく「出版社との直取引」でした。はじめは第一書房のみとのお付き合いだったのですが、それから大変な苦労をし、有斐閣さんや岩波書店さんといった、一流の出版社との取引を増やしていったそうです。

また、懇意にしていた長谷川さんが、仏文学者の堀口大學さんの仕事をほとんど手がけており、堀口さんの事務所が当時の弊社のすぐ近くにあった縁もあって、芳雄は堀口さんとも個人的に親しくなりました。サン=テグジュペリの『夜間飛行』、ジャン・コクトーの『阿片』、ジョセフ・ケッセルの『昼顔』、アンドレ・ジイドの『パリュウド』『未完の告白』といった堀口さん翻訳の名著の数々を芳雄が担ったと言います。

それらの評判が広まり、また出版業界が成長期だったこともあり、萩原印刷所は急成長。創業から約18年間で1500冊もの印刷を手がけました。その後、太平洋戦争が始まり、43年に萩原印刷所はやむなく閉鎖されることになります。

高い品質と新技術対応で急成長

――太平洋戦争で閉鎖し、再始動してからはいかがでしたか。

私の父・萩原崇男は18歳で徴兵から戻り、しばらく闇市で働いてしのいでいましたが、47年に芳雄に代わって萩原印刷所を再興しました。資金がなかったため活版印刷機1台のみの所有で、はじめは本当に厳しかったけれど、少しずつお客さんが増えていきました。

専門書の仕事が多かったのですが、54年に光文社さんと取引が始まったことでエンターテインメントの仕事も増えていき、転換期を迎えたように思います。

また、当時の活版印刷ではゴムローラーを使うのが一般的でしたが、崇男は創意工夫の結果、膠(にかわ)のローラーを採用することに成功しました。膠はゴムよりも文字が紙にきれいに付き、印刷品質が向上したのです。業界で「印刷品質の萩原印刷所」と定評を受けるようになり、さらに注文が増えていきました。

それから順調に成長していきましたが、70年に光文社争議が勃発し、1年間、雑誌や書籍が1点も刊行されませんでした。当時は光文社の仕事が主だったため、大変な苦労をしたそうです。しかしその後、光文社から役員や編集者が独立して祥伝社やごま書房を創業。懇意にしていた萩原印刷所へ、70年後半からどんどん仕事が入るようになりました。

私は子どもの頃から、取引先の制作担当者だけでなくそのご家族とも、丁寧にお付き合いをする父・崇男と母・歳子をずっとみてきました。父と母の日頃の行動が、そのような結果に結びついたのだと思っています。

――3代目である歳子社長の時代はいかがでしたか。

84年に崇男が亡くなり、私の母・歳子が社長、兄・崇司が専務、私が常務に就任して再スタートしました。同じ頃にオフセット印刷の台頭、いわゆる「ホットタイプ」から「コールドタイプ」への転換があり、印刷技術の革新が始まっていました。

85年に光文社文庫が誕生して仕事が増えたこともあり、弊社では若者を大勢雇用して、活字組版から電算組版へ一気に変更していきました。この移行が、ほかの印刷所ではスムーズにできなかったようです。なぜかというと活字組版のための職人を多数雇用しており、職人たちに一から電算組版を教える必要があったんですね。弊社はもともと活字組版に力を入れていなかったので、何も引きずらずに全て新形態へ資本投下できたわけです。ほかがまだ活版印刷で作業する中、いち早くオフセット印刷へ切り替え、時代の流れに乗れたことは大きかったと思います。

――その後、出版市場は急成長期を迎えましたね。

母が社長だった頃は、出版市場が驚異的に拡大して、印刷の技術革新がどんどん進んだ時代です。それまで製版や刷版は外注していたのですが、社内ですべて内製化するようになり、84年から10年間で、12人だった従業員が40人以上に増えました。それにより、書籍本文の印刷だけでなく、表紙やカバーのカラー印刷、PP加工、製本まで「本一冊すべてを担おう」という営業方針に変更していきました。一気に仕事量は増えましたが社内ですべて作業できるのでリスクも少なく、92年にはカラー印刷機を導入、社員寮を併設した第2工場を立ち上げるまでに成長しました。

バンド「飛行船」でプロデビュー

――誠社長が入社された経緯をお聞かせください。

私ははじめ、印刷の仕事をしようとはあまり思っていなかったんです。高校時代は器械体操部に所属していて忙しかったので、大学では世界を広げたいと思い、バンドを結成してベースギターを弾いていました。「飛行船」というバンドで75年にレコードデビューを果たし、プロとして活動していたんですよ。「遠野物語」というシングルが結構ヒットしたのですが、それ以降はヒットが出ず77年に解散しました。そして解散の翌日に、萩原印刷所へ入社することにしました。

萩原社長が参加したバンド飛行船のヒットシングル「遠野物語」

回り道せずに入社して、毎日、機械だけを見て帰宅するという生活を送っていたら、今とは全く別の発想になっていたと思います。というのは、この仕事は印刷の機械をただ回すだけではなく、お客さんに喜んでもらいたい、役に立ちたいという思いが大切だからです。そこは音楽で一生懸命やってきたことなので、今の仕事と通じるものがある。音楽をやっていてよかったと思います。

インターネット時代に積極対応

――インターネットの到来が、新事業を始めるきっかけになったそうですが。

90年代後半にインターネットが日本に上陸し、初めてホームページを見たとき「素晴らしいメディアだ」と思いました。出版社さんにこのようなサービスを提供したら、必ずお役に立てるだろうと。

当時は「ホームページ作成は手間がかからず儲かる」という話を聞いていたのですが、自分の目で見ないと判断できないので、97年にニューヨークへ視察に出向きました。制作会社を5社見学して最先端の現場を見てみると、プロデューサー(Webマスター)、システムエンジニア、プログラマー、デザイナー、営業、更新担当など7、8人でチームを組んで組織的に運営していたんですよ。聞いていた話と全然違って驚きました。

帰国して同じような組織を作りたいと思いましたが、当時の日本では人材が見つからず苦労しました。しかし何とか組織を立ち上げ、Web事業を開始しました。現在では旺文社さんや有斐閣さん、河出書房新社さんなど、40社ほど担当させていただいております。「歴史のある会社が手がける事業なので信用できる」と皆さんおっしゃってくださいますね。

――印刷だけではなくさまざまな需要に応えていこうとされたのですね。

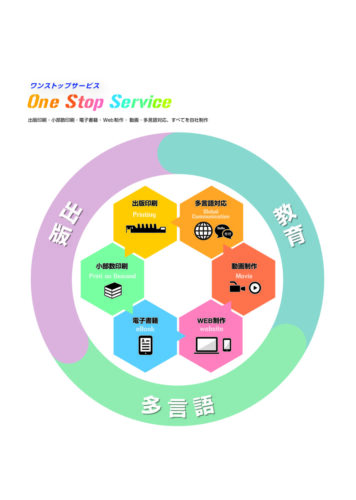

2008年からは「出版ビジネス支援企業」として、ワンストップサービスの提供を開始しました。さまざまなご要望にお応えでき、新たなご提案もできますので出版社さんには大変喜んでいただいています。新興企業などに依頼して一から説明するよりも、事業内容も顧客も理念も十分に理解しているところにお願いしたほうが、信頼できますよね。

多言語対応によるベトナム語による日本語学習テキスト

インターネットが到来して、ゲームや動画、電子書籍など新しいメディアが次々と現れ、弊社も業態を変えていかざるを得なくなったこともあります。出版が唯一無二のメディアだった頃は、書籍全体で兆を超える売上がありました。今はそこまで大きな売上があるわけではないけれど、さまざまな業態で売上を少しずつ積み重ねていく、そんな時代になったのだと思います。

時代と環境に合わせ方向転換続ける

――会社を成長させ、ここまで存続させることができた理由は何でしょうか。

私が入社した頃は、近隣に印刷会社が15社もあったのですが、今ではたった2社に減ってしまいました。あらためて考えると、廃業してしまった会社は、ずっと経営方針を変えなかったように思います。弊社はいろいろなことをやりながら、お客さんとの関係を深く築いていき、事業を広げていきました。生き残るために、その時代ごとに求められる方向へフォーカスしたことが、存続の要因だと思います。

――これからどのようなことを見据えていかれますか。

2026年からは、AIによるメディア変革期に入ると考えています。デジタルハリウッド大学の橋本大也教授を招いて、社内でAIの勉強会を開催し、AIを用いた取り組みをどのようにお客さまに提案できるか、社員全員でいろいろなことを考えているところですね。

AIには、インターネットが日本に上陸したときと同じくらいのインパクトがあります。これから業界もがらりと変化するのは間違いなく、新しいことをどんどんやらないと生き残れないでしょう。いま手がけている事業に精一杯取り組みながら、次の時代をしっかりと見据えてやっていきたいと思っています。

――ありがとうございました。

【出版文化に貢献する〝ワンストップサービス〟】

2012(平成24)年に開始したワンストップサービス

萩原印刷の強みは、①出版印刷、②少部数印刷、③多言語対応、④電子書籍、⑤Web制作、⑥動画制作という多岐にわたる取り組みを、すべて自社で担う「ワンストップサービス」事業だ。これにより、コンテンツのクロスメディア展開がスムーズに進められる。

例えば社内で簡単に引き継ぎやデータの受け渡しができ、納期を短くし価格を抑えることも可能だ。顧客が依頼先に再度データを送信するという手間も省ける。近年では岩手県遠野市からの依頼で、紙のパンフレット、Webサイト、動画を同時に制作。企画から撮影、制作まですべて手がけた好事例がある。

①出版印刷では、営業担当者が直接訪問し、造本設計から用紙選択まで顧客に寄り添って提案、仕様を決定。長い歴史をかけて培った文字組版へのこだわりや、高性能印刷機や検査装置による高い印刷品質に定評がある。

②少部数印刷により、在庫や廃棄コストの削減を実現。また、発売前に配布するプルーフ本を安価に作成できる。文庫本の絶版や長尺シリーズ本の欠本をなくすことも可能だ。

③多言語対応は、インバウンドビジネスが加速する中で需要が増加しており、タイムリーでスピーディな対応が求められる。長く出版印刷に携わってきた経験をもとに、多言語においても正確で丁寧な組版を実現。コンテンツを最適な形で発信する。対応言語は英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、ポルトガル語、中国語(繁体字・簡体字)、韓国語、タイ語、ベトナム語、ネパール語、シンハラ語、ロシア語など約20言語。

④電子書籍は、組版データを作成した後、独自でカスタマイズしたシステムでEPUBデータに変換。複数のチェックも自動化しているため、完成までの時間を短縮できる。文字ものであれば、200ページを3時間以内で制作することができる。紙の書籍が校了になり次第すぐに制作に着手するため、同時リリースが確実なものとなる。顧客によるデータ管理も不要だ。

⑤Web制作では、企画立案からサイト構築、運営・保守、効果検証など、Webを活用した販売促進、プロモーションのサポートを行う。

⑥動画制作では、出版社向け動画サービス「BOOKS MOVIE」を推進。作品紹介、販売促進、著者セミナー、ブックフェア、会社案内、リクルート、チュートリアルなど、出版社による動画活用の場が広がる。

また、動画を活用した「クロスメディアブック」を提案。書籍にQRコードを付け、内容に関連した動画を視聴できる取り組みだ。例えば体操についての本では実際の動きを視聴できたり、多言語本ではリスニングが可能。スマホで視聴した際に見やすい撮影の方法にも対応している。「印刷と動画制作の両方に対応していないと仕事がまわらない。萩原印刷なら必ずご満足いただける対応ができる」と萩原社長は話す。

さらに、最近では絵本の制作にも力を入れている。預かった原画をデジタルカメラで撮影してデータ化し、現像処理した後、原画と異なっている色味を手作業で細やかに修正する。「作家さんのこだわりに応えられるよう、何度も色校正を重ねて完成形に持っていく」と藤田哲也制作課課長は話す。

また、社内には11TBものサーバーを完備。ローカルストレージへの保存による事故や先祖返りを防ぐために、あらゆるデータはこのサーバーに保存し、毎晩必ずバックアップを取る。飛行船の「遠野物語」のご縁で開設した遠野事業所(岩手県)にあるサーバーにも同時にバックアップを取ることで災害対策も万全である。

【萩原印刷100年の歩み】

1925年 萩原芳雄、東京市牛込区山吹町(現新宿区)にて萩原印刷所を創業

中古活版印刷機台、職人5名でのスタート

1926年 『小泉八雲全集』(全18巻、田部隆次ほか訳、第一書房)、『月下の一群』(堀口大學訳

詩集、第一書房、第三刷)などを受注

1930年 組版部門を設置。林栄社製活字鋳造機2台導入

1933年 製本所を設置。従業員50名を超える

1943年 太平洋戦争の激化を見越し、全事業を売却

文芸書、翻訳書、全集、シリーズ物、雑誌など、創業から18年間でおよそ1500冊を

手掛けた

1947年 萩原崇男、東京都文京区大和町(現在の本社所在地)にて萩原印刷所を再興

活版印刷機1台からのスタート

1953年 法人化し、有限会社萩原印刷所を設立

1956年 『日本の民話』シリーズ(第1巻~第51巻、未來社)を受注、のちに新版、電子書籍

版も受注する

1962年 工場を増設、社宅を完備。活版印刷機を5台に拡充

1970年 新書ブームが起こり、大ベストセラー書を多数受注

1980年 新本社ビル竣工

株式会社に組織変更

1982年 ベルトールド欧文電算組版システム導入

1984年 萩原歳子、代表取締役社長に就任

株式会社HIPAL創業

1988年 製版、刷版部門設置

トータルプリンティングシステムが完成

1992年 アネックス第2工場竣工

1995年 創業70周年を迎える

Apple製Macintoshを2セット導入、DTPへの移行開始

1996年 デジタルメディア事業部を設置

インターネット等マルチメディアへの対応を開始

1997年 インターネット事業を開始

同社初のホームページ制作「三修社ホームページ」を受注

出版社向けWEBサイト構築・管理システム「NETPublishers」をリリース

1998年 萩原誠、代表取締役社長に就任

萩原印刷株式会社に社名変更

株式会社ディキューブ設立

2002年 ISO9001を取得

2004年 アキヤマ製四六全判両面印刷機JP1P144Ⅲ導入

2005年 創業80周年を迎える

2007年 埼玉県戸田市に戸田工場竣工

2008年 企業ドメインを「出版ビジネス支援企業」に変更

2010年 電子書籍事業を開始

出版社向け電子書籍セミナーを開催

2011年 本社および戸田工場が日本印刷産業連合会グリーンプリンティング工場に認定

2012年 第11回印刷産業環境優良工場表彰「奨励賞」受賞

萩原印刷株式会社が株式会社ディキューブを吸収合併、クロスメディア部を設置ワ

ンストップサービス体制を確立

2013年 岩手県遠野市に遠野事業所開設。DTP部門を設置

2015年 創業90周年を迎える

プライバシーマーク取得

多言語事業を開始

2016年 書籍+電子書籍の同時刊行を開始

2017年 リコー製カラーPOD Pro C7100S導入

出版社向け動画制作サービスを開始

2018年 コーポレートロゴを変更

2020年 新型コロナウイルス感染拡大により緊急事態宣言、テレワーク、Zoom会議等に対応

2022年 オリジナル電子書籍作成システムを開発

2023年 小森製LED-UV5色印刷機GL-540A導入

2025年 創業100周年を迎える

萩原印刷株式会社

創 業:1925年(大正14年)1月

代表者:萩原 誠

資本金:1000万円

従業員:60名

【事業所】

本 社:東京都文京区後楽2-21-12 TEL 03-3811-4272

戸田工場:埼玉県戸田市美女木北2-11-4 TEL 048-449-6301

遠野事業所:岩手県遠野市中央通り4-6 TEL 0198-78-3100

100周年特設サイトはこちら