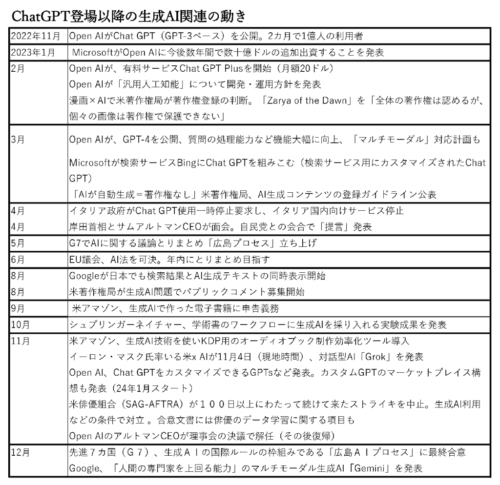

「ChatGPT」の登場から本格的に始まった生成AIの普及はコンテンツビジネスだけでなく、社会全体にも大きなインパクトを与えつつある。クリエイティブプロセスそのものに変革を迫る新技術の登場はコンテンツビジネスに、これまでにない構造変革を起こすことは間違いないだろう。今年1年の生成AIをめぐる動向を振り返る。【コンテンツジャパン代表取締役・堀鉄彦】

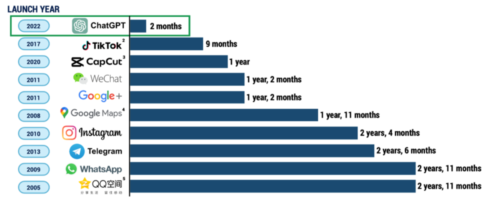

Chat GPTは昨年11月末に登場後、またたくまに利用者数を増やした。利用者1億人に到達するまでの期間はわずか2カ月で、今までに登場したITサービスの中でもダントツの1位だ。Chat GPTをはじめとする生成AIのサービス拡大に、世界全体が翻弄された1年だったともいえるだろう。

その流れには、出版をはじめとするコンテンツビジネスの世界も巻き込まれた。生成AIを利用し、利用されるというさまざまな動きが生まれ、新たなプラットフォームとしての出版の姿を一変させる変化が起こり始めている。

あふれ始めた生成AI利用の出版

たとえば、ネットの電子書籍ストアは今、AI生成書籍があふれる状況になっている。アマゾンのKindleストアには、生成AIで作成されたものが当たり前のように並び、書籍の製作プロセスに大きな変化が始まっている。

ただ、中身は玉石混淆だ。真面目な生成AI解説本もあれば、ネットから漁ったらしい写真をちりばめた旅行ガイドなどもある。Kindleストアは生成AIで作った書籍はその旨を明示すべきというルールを打ち出したが、勢いには陰りも見えないという状況だろう。

全てが生成AIという書籍であれば、品質上、市場もまだ受け入れがたいのかもしれないが、人のチェックを経た作品であれば問題ないわけで、早晩、出版物の制作プロセスになくてはならないものとなるのだろう。

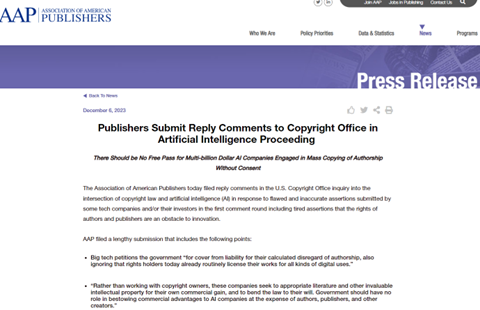

AAP(米国出版社協会)は12月6日、学習利用がフェアユースでないことなどを主張する声明を発表

出版社の動きも広がる

出版社の動きも広がっている。集英社は5月から、漫画メディア運営などを手がけるアルが開発したAIチャットbotサービス「Comic-Copilot」(コミコパ)の利用を開始した。作家がチャットで相談すると、登場人物の名前のアイデア出しやネームの修正をサポートしてくれ、やりとりの中で漫画家をほめてくれるなど、本物の編集者とのやりとりに近い環境を実現している。ChatGPTのAPIを活用して『少年ジャンプ+』編集部のノウハウを入れながら開発したのだという。

また、集英社はAIベンチャーのMantraのマンガ翻訳サービス「Mantra Engine」を使い、『ONE PIECE』や『SPY×FAMILY』などの作品の同時多言語配信サービスを開始している。多言語同時配信は、海賊版対策にも有効なサービスだが、コストや処理速度の問題で難しかった。生成AI技術を使って、これまでの課題が一気に解決した形だ。

秋田書店は『週刊少年チャンピオン』の11月22日号に、手塚プロダクションが生成AIを全面活用して創作した「ブラック・ジャック」の新作を掲載した。手塚治虫作品を学習させたAIを使い、クリエイターがチェックしながら作品を仕上げたというもので、亡くなった作家の新作がAI利用で世に出る試みの先駆例となった。

サービス開始後2カ月後の1月に月間利用者1億人に到達した「ChatGPT」

メディアによる有料AIサービス提供も

AIサービスの商品化・有料提供も始まっている。朝日新聞社は10月、同社の記事を学習させたAIによる校正支援ツール「Typoless」(タイポレス)のサービスを開始した。東洋経済新報社は同社が運営する会社四季報オンラインのデータベースを読み込ませ、チャット形式で質問に応える「四季報AI」のサービスを始め、10月からは有料サービスとして展開中だ。

出版業界の周辺ではnoteが2月から、記事作成支援の生成AIサービスを開始。画像生成など機能を加えながらサービスを強化しつつ、AI事業の専門会社noteの100%子会社として、「note AI creative株式会社(以下、note AI creative)」を設立するまでに至っている。

OpenAIと組んだAP通信

Googleと組んだForbes

海外では米AP通信が7月に、OpenAIに一部過去記事を使用することを許可していることを明らかにした。10月には、警察が公開する非構造化されたPDFを解析し、下書きのテキストとしてCMSに自動入稿するシステムや、録画された映像の自動書き起こしと文字起こしの要約、記事のフレームワークの制作など、 地方メディアが採用できるようなAIソリューションを独自に開発し、5つのサービスの提供を開始したと発表した。

Forbesは10月、Googleのサービスを利用して開発したニュース検索ツール「Adelaide」のベータ版を発表した。Forbesの記事から、AI主導でパーソナライズされたレコメンデーションとインサイトを提供するもの。生成AIを活用して、世界中の読者ごとにパーソナライズされた関連ニュースコンテンツの推奨システムが稼動した。読者は特定の質問をしたり、一般的なトピックを入力したりすると、要約された答えと質問に関連したおすすめ記事が提供される。

また、Washington PostはAI利用で、新たに2つの専門組織を設立した。「AIタスクフォース」はAIに関する戦略的な方向性と優先順位を決定するためワシントン・ポスト全体から上級リーダーが参加している。「AIハブ」はより現場レベルでAI活用を横断的に行うための組織。少人数のフルタイムスタッフと、会社全体から集まったメンバーによるマトリクス組織として、組織全体でAIに取り組める環境を強化した。

学術書の世界では定着間近

学術書の世界では、Elsevierが8月、生成AI対応の「Scopus AI」アルファ版を公開した。世界7000以上の出版社、18億以上の引用を含む2万7000以上の学術雑誌のコンテンツと連携している。専門の審査委員会によって審査・選択されたコンテンツをもとに、読みやすい形で要約を生成したりもできる。

Springer Natureは、生成AIを使って学術書を作成する実験を行っている。専門書の制作作業も大幅に合理化され、支援がなくては本を執筆できないような人々が、出版物を制作できるようにするのにも役立つという。

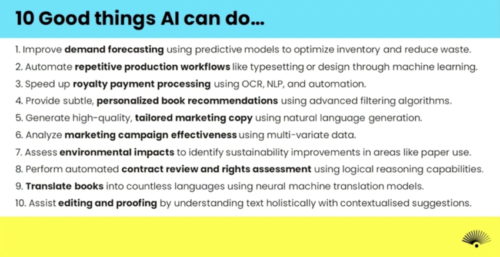

AIが出版ビジネスに貢献できること。①需要予測②生産合理化③印税など分配の効率化・・・(フランクフルトメッセでのShimmer社の発表資料より)

生成AIにルールは機能するか?

そんな中で今、焦点となっているのが生成AI利用のルールメイクである。5月に開かれたG7以降、検討された「広島AIプロセス」が取りまとめられた。AIに関して、開発者から利用者までをすべてを対象にした国際合意はこれが初めてとなる。

注目されるのは、AIプラットフォーム運営企業が行動規範に従って動いているかを確認する「モニタリング」や、情報発信者を明示するデジタル技術「オリジネーター・プロファイル(OP)」を念頭に置いた偽情報対策の推進などを柱に、コンテンツの発信元識別などを推進していくことになった点だ。

生成AIの技術はまさに日進月歩。テキストと画像、音声、動画、さらにはプログラムコードまで、多様な情報を組み合わせて入出力できる「マルチモーダル」の世界での著作権の位置づけなど、これまでのルールメイクの議論では対応できそうにないサービスも一般化し始めた。生成AIの普及により、「フェイクでない」ことの保証価値は高まる。OPを起点にしたメディアブランド構築も課題となりそうだ。