濱野ちひろ(はまの・ちひろ)さん ノンフィクションライター。1977年広島県生まれ、2000年早稲田大学第一文学部卒。19年著書『聖なるズー』で開高健ノンフィクション賞受賞、24年京都大学大学院人間・環境学研究科博士課程単位取得退学。

人間と動物の性愛を描いたデビュー作『聖なるズー』(集英社)で、第17回開高健ノンフィクション賞を受賞したノンフィクションライターの濱野ちひろさん。6年ぶり2作目となる新刊『無機的な恋人たち』が10月16日、講談社から刊行された。今回、著者が選んだテーマは「人間と無機物との愛」。等身大人形など「いのち」のないものを愛する人たちに、とことん寄り添いながら取材した書き下ろしノンフィクションだ。今作への思いやノンフィクションへのこだわりなどについて聞いた。【増田朋】

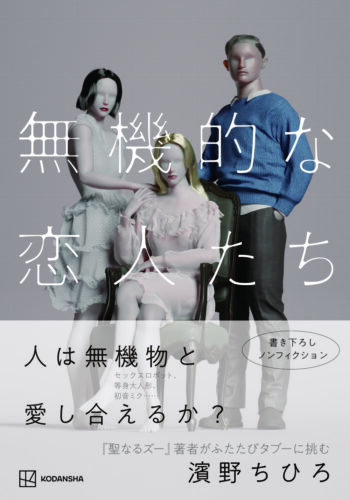

『無機的な恋人たち』(四六判/248㌻/定価1980円)

──以前から「人間と人間でないものたちの恋愛事情を調査」しているとのことですが、今作の構想などについてお聞かせください。

私は2016年から現在まで、文化人類学的セクシュアリティ研究と銘打って、人々の恋愛やセックスという個人的なことがらの現実を見聞きして、考察しています。そもそもセクシュアリティ研究を始めたのは、著書の中でも明らかにしていますが、自身の恋愛の中でドメスティックバイオレンスと性暴力に巻き込まれたことがきっかけです。そのことで悩み、大きなわだかまりがありましたが、その問題と向き合う中で「セクシュアリティについて学術的に研究すれば悩みの答えが見つかるかもしれない」と思い立ち、大学院に通い始めました。

文化人類学の立場からセクシュアリティを研究し始め、最初に取り組んだのがドイツにおける動物性愛者に関する研究です。そして、前作『聖なるズー』で人間と動物の恋愛について取り上げました。

前作を書き上げたころ、心の中では性暴力によって生じた苦しみが、ある程度整理されてきたのを感じましたが、それと同時に新たな問いも生まれてきました。動物性愛を取材していたときは、「いのちのある存在だから理解できたのかもしれない」と思う瞬間もありました。「もしも相手が生き物ではなくいのちのないものだとしたら、人間はどんな恋愛をするのだろう」と考えました。そこから今作のテーマにつながる研究、取材を始めました。ですから、今作は前作の延長線上にあると言えるでしょう。

──前作は開高健ノンフィクション賞を受賞するなど、多くの反響がありました。2作目のプレッシャーなどは感じていますか。

自分自身に対してのプレッシャーはありました。「前作を超えなきゃ」と思い込んで苦しんでいた時期がありましたが、担当編集者に相談したところ「2作目は誰にとっても大変です。1作目を超えようとするから苦しくなる」と言われて、気持ちが楽になりました。それからは「1作目と競うのではなく、共存できるような本にしたい」と思うようになりました。

──どんな人たちに読んでもらいたいですか。

前作を読んでくださった方にはもちろんですが、それに加えて「恋愛に疲れている人」や、「結婚・出産」といった人間中心主義の異性愛規範のプレッシャーに悩んでいる人がいれば、ぜひ読んでほしいです。今作も恋愛の自由さや、多様なあり方を書いていますので、普通の「幸せ」に居心地の悪さを感じている人も、少しでも気持ちが軽くなるきっかけになればと思っています。

語られなかった人たちの声を拾い上げる

──濱野さんは取材対象者とどのように信頼関係を築いているのですか。

取材は綿密に、とても粘り強くしています。コンタクトが取れて会いに行くのも、1回で終わることはなく何十回にもおよびます。今作の取材では、アメリカに延べ4カ月滞在し、長い人では1カ月近く一緒に過ごしました。それも、一緒にご飯を食べたり、泊まらせてもらったり、ただ話すだけでなく黙って一緒にいる時間を大事にしています。そうすると、徐々に信頼関係が生まれ、話してくれる内容も少しずつ変わってくるんです。

──取材がうまくいかないこともあるのでは。

もちろんあります。最初は取材を了承してくれても、具体的なやり取りまで進まないことも多いです。すべてを話せる相手だと思ってもらえないと、(取材対象者に)なかなか出会えません。ですから、主要人物からの紹介を頼る「スノーボール・サンプリング」という手法を使っています。それでも連絡が途絶えたり、やっぱり秘密にしておきたかったりという人も多いので、難しさはあります。

──そういった取材姿勢はどこからきているのですか。

大学院の時に、社会の中に入り込みながら情報を得るという文化人類学のスタイルを学びました。それが今も自分が大事にしているメソッドで、人々の中に入り込んでいくこと自体が取材の醍醐(だいご)味だとも思っています。

──濱野さんが考えるノンフィクションの魅力は何でしょうか。

それは「事実」の強さです。まさに「事実は小説より奇なり」です。自分の目で見て確かめて、「こんな世界があったのか」と驚いたことを自分の表現方法で伝えられるのがノンフィクションです。

特に、私が取材して書いているのは性的少数者など、これまで語られなかった人たちの声です。私が書かなければ誰にも気がつかれなかったかもしれない。そんな声を拾い上げることが自分の使命だと思っています。

また、決め打ちで「言ってほしい言葉」を取るような取材はしたくない。長く一緒に過ごすからこそ、思いがけない言葉が出てくる。その瞬間がいちばん嬉しいです。

書店は「偶然」に出会える場所

──出版社や編集者の皆さんに、こうした挑戦的なノンフィクションをどう読者に届けてほしいと感じていますか。

情報があふれている中で、読者に届けるという作業は本当に大変なことだと実感しています。先日、東京・下北沢にある本屋B&Bで開かれた「遙かなるノンフィクション」という講談社主催のイベントに出演して、20人ほどの観客の前で話しました。私の話に耳を傾けてもらい、質問もたくさんいただきました。人数は少なくても、読者に直接届いたという実感があり、うれしかったです。こういった草の根的なイベントなどで、読者と直接話せる場がとても大事なんだと思います。

──そういう意味では書店も大事な場所ですね。

はい。とても大切な場所です。ネットは「必然」の世界ですが、書店では知らない本や著者に「偶然」出会うことができます。地元にある「TSUTAYA BOOKSTORE 恵比寿ガーデンプレイス店」によく行きますが、文房具を買うついでに新刊を見て刺激を受けたりしています。仕事の本を探しに行ったのに、なぜか歌集を買って帰ったこともあります。

──町の本屋さんがどんどん減っています。

両親が読書家だった影響で、小さい頃から書店や図書館が身近な存在でした。学生の頃は、わざわざ途中の駅で降りてお気に入りの書店に寄って帰ることもありました。ですから、全国で書店が減っていく現状は信じられない気持ちです。『聖なるズー』を出版した際、棚一面に並べてくれた書店があったんです。その光景はいまでも忘れられません。

書店員さんが独自の視点で関連本を並べてくれるあの工夫も素晴らしいですね。翻訳書と日本の本が同じ棚に並んでいたり、ジャンルを超えた本が配置されていたり、見るだけでも楽しいです。どこかの書店の棚で、私の本がふと目に留まる。そんな偶然がある場所であり続けてほしいです。

──最近読んで印象に残った本はありますか。

赤坂真理さんの『安全に狂う方法──アディクションから掴みとったこと』(医学書院)です。赤坂さん自身の経験をもとに書かれていて、「アディクション(依存)」を「固着」と訳しているところに深く共感しました。私自身、思考の固着を経験したこともあり、ひとごととは思えず読みました。赤坂さんの作品は以前から好きで、久しぶりに読んでまた感動しました。

──影響を受けた作家は。

たくさんいますが、直近ではアメリカの思想家、科学史学者、フェミニスト研究者のダナ・ハラウエイです。科学技術研究や現代の生態フェミニズム分野で著名な人物であり、彼女が書いた「伴侶種宣言」は動物性愛を研究するときに欠かせない本でした。人間がいかに「人間以外」と共存しているかを考える上で、大きな影響を受けました。ただ、修士論文では批判的にも書きましたが(笑)。

──ありがとうございました。