いわさきちひろさんの作品『お母さんの話』を手にする酒井会長

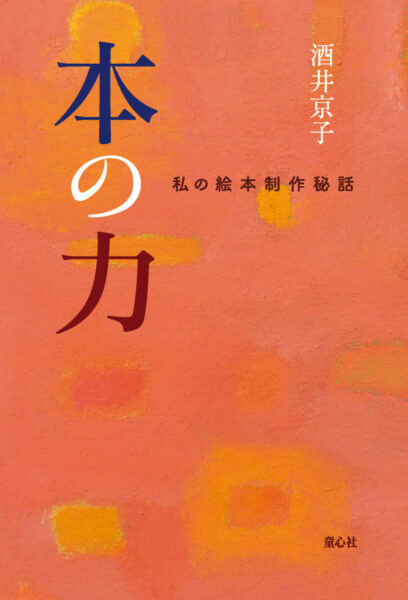

世代を超えて読み継がれているロングセラーの絵本『おしいれのぼうけん』や「14ひきのシリーズ」、そして日本の絵本で初めて700万部を超えた赤ちゃん絵本『いないいないばあ』――。いずれも発行元である童心社の「財産」として、大切にされている作品だ。こういった数々の名作はどうやって生まれ、なぜ長く読まれているのか。そんな絵本づくりの裏話などをつづった書籍『本の力 私の絵本制作秘話』が、童心社から6月18日に取次配本で刊行された。著者の童心社・酒井京子会長は入社以来、多くの紙芝居や絵本づくりに携わってきた編集者。この本を執筆した経緯や、今も変わらぬ本づくりへの思いなどをうかがった。

【増田朋】

『おしいれのぼうけん』など絵本制作の秘話つづる

童心社・酒井京子会長

――販売部の社員から「童心社の絵本がどのように作られてきたのか、まとめて残しておいてほしい」との声もあって、自身の編集体験を記録しようとの思いに至ったということですが。

『おしいれのぼうけん』も「14ひきのシリーズ」もそうですが、私はこれまで、子どもに正面から向き合おうとしている作家や画家の方たちと仕事をしてきました。数年前、そういった私の編集者としての体験談を「紙芝居文化の会・名古屋」の人たちの前で話す機会がありました。すると、その話をとても面白がってくれて、講演内容を冊子にしたいと言ってきたのです。

その前から、販売部の社員から私が担当した仕事を「まとめて残しておいてほしい」という話もでていました。それらが重なり合って、なにか形として残しておいた方がいいのかなと思い始めました。ただ、当時は本として出版することは、考えていませんでした。

昨年の秋ごろ、改めて名古屋の有志の人たちの前で二度、一から話をする機会をいただき、それをまとめることにしました。童心社の仕事を長く手伝ってもらっている関口民子さんと一緒に、担当した本がどのようにしてできたのかを詳細に記し、『いないいないばあ』の優れた点について私なりの見解をまとめた章も加筆し、書籍化しました。

「当時のこと鮮明に覚えている」

――この本の中では、作家や画家の方たちとのやりとりなど、当時の様子が鮮明に描かれています。

それが不思議なもので、当時のことをいろいろと細かく記憶しているのを、自分でも驚いています。ただ、今になって思うと、若かったし、初めての強烈な体験ばかりでした。そんな私の心に響くような言葉も、たくさん著者からいただきました。ですから、本に書いた以外のことも、とてもよく覚えていたりします。

例えば、作家で岩波書店の編集者だったいぬいとみこさんが、「いぬい先生」とよぶ編集の仕事を始めたばかりの私に、「私はあなたの先生ではない。私を先生とよぶ編集者とは、仕事をしないことにしているのよ」と忠告してくれたのもよく覚えています。それ以来、できるだけ著者を先生と呼ばないようにしてきました。

また、絵本作家の西巻茅子さんのところにも月に1 回くらい、仕事でないのに会いに行ったりしていました。こんなふうに、著者との付き合い方も他の編集者とはちょっと違っていたのかもしれません。

――本にも出てきますが、作家や画家の人たちと直接会いながら、とても親密な関係性を築かれてきたのですね。

会社のデスクに座っていても、何も面白くないですからね( 笑い)。当時は、社内にばかりいる編集者はだめといった風潮もありましたよ。ですから、デスク仕事が一段落したらけっこう外に出ていました。

ですがそれは、現在にも通じることだと思っています。いくらインターネットが発達しても、著者のところに直接足を運んで話すことで、つかめる大切なことがけっこう多いと思っています。

「本は著者だけのものではない」

『本の力』

――タイトルにある「本の力」に出会った体験として、『おしいれのぼうけん』ができあがった時のエピソードが書かれています。

「力のある本」には、制作に関わったすべての人の気持ちが一つになる瞬間があります。実際にそういった体験が、『おしいれのぼうけん』の時と「14ひきのシリーズ」の時の2度ありました。

その時のことは本に詳しく書きましたが、私には「本というのは著者だけでできるものではない」という強い信念があります。本は、著者や画家はもちろん、印刷屋さん、製本屋さんなどそれに関わった全ての人の力が結集されて、初めて形になります。そして、最初から最後までその全体を見守り、束ねていくのが編集者の仕事です。

最初は本当に本になるのか分からない段階から、それぞれが全力で、必死になって関わりながら本ができあがる。その過程を全部見て、知っているのは編集者だけです。このことを『おしいれのぼうけん』ができあがった時に、強烈に感じたのです。

それを感じられる本に出会えたことは、私にとって「ありがたい」の一言です。そして、そう感じることができた本は、やっぱり売れるんですよね。

――いぬいとみこさんとの出会いがあって生まれた『原爆の絵 HIROSHIMA』は、編集者としての代表作とのことですが。

この本は、広島の被爆者たちがあの悲劇の日を描いた絵の画集です。この仕事で強く感じたことは、被爆者たちが描いた絵や書いた文章が「遺言」であるということです。上手いとか下手ではなく、自分が伝えたいことが純粋に込められています。

この本づくりを通して、本には作家や画家の強烈な思いがなければならないと、改めて教わりました。そのことが、その後の編集者としてのメルクマールにもなっていったと思います。

いぬいさんとは何度も一緒に広島へ行って、被爆者の方々などに会わせていただきました。それは「出張」という仕事上の付き合いではありませんでした。いぬいさんがなぜ私を連れて行ってくれたのか。今思うと、被爆後も懸命に生きている人たちの生き様を、若い私に見せたかったのだと思います。

向き合って議論すること大事

――「14ひきのシリーズ」の話の中では、当時の編集部の人たちのやりとりや、タイトルの位置などをめぐって販売部といろいろあったことなども書かれています。

当時は本づくりをめぐって、社内でけんかばかりしていたような感じもありますが、振り返ってみると、みんなが真剣だったんだと思います。例えば、一つのものを見ても、みんな同じ気持ち、感想ではないでしょう。そういうことを率直に言い合えた。そんな社風があったと思います。ですから、あえて書いたのです。

――他の出版社でもあったのかもしれないですね。

そうですね、そういう時代だったのかもしれません。インターネットやメールもなかったですから、著者との関係や、他社の編集者との付き合いや競い合いも、今とは違いますね。

IT(情報技術)が発達したおかげで、良くなった面と悪くなった面の両方があるような気がします。便利になった一方、人と人とが面と向かって話し合ったり、議論することが少なくなっているのかもしれません。著者との付き合い方にしてもそうです。ITに関してはその良さをしっかりと認識したうえで、便利なものを上手く使いこなしてほしいです。

いわさきちひろさんとの出会い

――著者との付き合いで言いますと、入社して2、3カ月の初めての担当作品で、いわさきちひろさんと仕事をされたことも書かれています。

入社して間もない私に、よく大事な著者を任せたなって思いますよ。でも、その当時、私自身はよく分かっていなくて。ですが今は、最初に「本物」の人と仕事をするのは大事なことだと、ありがたく思っています。それが、その後の仕事の基準になっていったわけですから。

仕事を間近で見て、ちひろさんはやっぱりすごい人でした。あのぼかしの描き方なども、本当に見事なんです。そういう姿を知ることができ、大きな影響を与えてくれました。

――童心社はいわさきさんとゆかりが深いですね。

ええ、童心社の創業の頃の絵は、ほとんどちひろさんに頼んでいます。母と子のお話の本『ね、おはなしよんで』のように、表紙もお願いしたものもあったりします。

紙芝居『お母さんの話』も、ちひろさんが初めて4色の絵で出版した作品です。今では2000タイトル以上ある童心社の紙芝居の歴史の中で、バックナンバー1の出版作品です。

今では、ちひろさんと仕事をした人は、他の出版社を含めても私だけになってしまったのではないでしょうか。

――この本では、日本初の本格的あかちゃん絵本『いないいないばあ』についても書かれています。

1967年に出版された『いないいないばあ』は、私が入社したころにはすでに発売されていました。担当したのは童心社の創業者で、初代編集長だった稲庭桂子さんです。ですからこの本では、この絵本の優れた点について私なりの見解を書いています。

この単純な絵本を文章で説明するのは至難の業でしたが、「文」「絵」「展開」「装幀と本作り」などについて分析しています。

文章は単純ですが、よく見てみるとやっぱりすごいんです。発売から50年以上経た現在も読者に愛される理由があり、世の中が変わっても普遍性のある優れた本は生きていくと思います。それが皆さんに伝わればと思い、この本につづりました。

人や仕事と深く関わること

――特に今はコロナ禍でもあって、なかなか人と直接会うのも難しい状況になっています。

確かに著者との連絡など実務的なことはパソコンなどでできますが、やっぱり私は編集者として直接会いに行ってほしいです。特に若い編集者にはそう思います。

ただ、漫然と会いに行くのではなく、なんの話をしようかと考えていく。自分が見たり聞いたりしたこと、感じたこと、それをもって会いに行くことが大事です。もちろん、仕事以外の話もいっぱいしてもらいたいです。

――昔と今では本をめぐる状況、編集の仕事のやり方も変わっています。その一方で、本づくりへの思い、人の関わり方など変わらないこともあるかと思いますが。

この本を読んだ人の中には、「昔はこうやって本をつくっていたんだ」と思う人もいるかもしれません。その一方、「本づくりへの思いや人との関わり方は変わらないのでは」と言う方もいます。私は、ITの時代ですから、変わっているのは当然と思います。だからこそ、「もっと深く人や仕事と関わったほうが良いのではないか?」と伝えたいんです。

仕事は、ただやっているだけでは得るものが少ないのではないでしょうか? 私の体験から言えば、深く関われば得るものも多く、深い楽しさ、喜びも知ることができます。

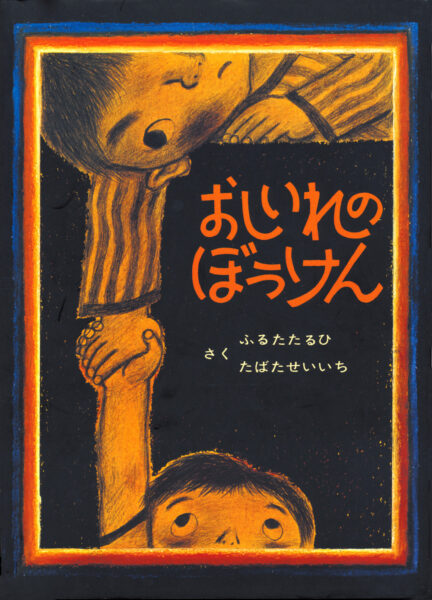

『おしいれのぼうけん』などを一緒に作った古田足日(ふるた・たるひ)さんがよく言っていました。フーフー言っていた私に「大変なことは面白いことだ」と。確かにそうだと思います。大変じゃないことは大して面白くない。大変なことはやっぱり面白いんだと。

ただ、深く仕事をしたからと言って、必ずしも「本の力」を感じられるような作品になるとは限らないのが、本づくりの難しさでもあります。そこには何かをつかんでいく力も、必要なのかもしれません。それは運かもしれないし、出会った相手をその気にさせていく力でもあるでしょう。

田畑精一氏の追悼展を開催

『おしいれのぼうけん』

絵本『おしいれのぼうけん』などを作った絵本作家の田畑精一氏が亡くなってから、今年6月で1年となる。その田畑氏の画業をしのび、6月24日から東京都内で追悼展「ありがとう 絵本作家・田畑精一の歩いた道」が開催される。

▽会期=6月24日(木)~29日(火)

▽場所=「ギャラリー路草」(東京都豊島区南池袋2―25―5 藤久ビル東五号館14階)

▽開館時間=11時から18時(初日は12時から。入場は17時30分まで。最終日は15時閉場)

▽入場料=1000円、高校生以下無料

▽問い合わせ先=童心社編集部(電話03・5976・4402)